来源:王雨厚

19-01-07 13:06

来源:王雨厚

19-01-07 13:06

就在刚刚,财政部发文:

近期,财政部针对会计准则咨询论坛中的“商誉及其减值”议题文件征求了咨询委员的意见。大部分咨询委员同意随着企业合并利益的消耗将外购商誉的账面价值减记至零这一商誉的后续会计处理方法。

理由有三点:一是商誉符合资产的定义,是购买方确定其可以给企业带来经济利益而支付的成本,因此其价值是递耗的;二是当被购买业务随着协同效应的产生和经营时间的延长而逐渐变现时,商誉价值也相应地消耗;三是如果不将商誉逐渐消耗的过程反映在财务报表中,而是将商誉突然减值至零,那么可能会造成以前期间的企业业绩不真实

这意味着什么,商誉减值的风险大大降低,其实商誉减值问题,企业有一定的浮动弹性,很多企业甚至会借机洗大澡,降低后年企业的财务压力,现在好了,如果商誉采用摊销,那么减值的速度将会大为放缓。

修改规则,显然有舞弊的嫌疑,可是把商誉改为摊销,发达国家也有先例,日本就是商誉摊销的方法。这里我想起一个朋友说的一句话,中国的食品法律是全世界最严格的,哪个国家严格,我们就借鉴谁的法律,但执行的时候弹性很大。会计制度也是,之前的商誉减值,我们是借鉴美国的制度。

2001年美国颁布141号准则,根据这一作法,在并购之后,需要于购买日对被收购企业或业务的可辨认净资产公允价值进行估值,进而根据并购对价与可辨认净资产公允价值的差额确认商誉(在考虑递延所得税事项后),商誉不再进行摊销,而需要每年进行减值测试。

现在由于1.4万商誉压顶,叠加经济下滑,一旦减值对A股影响实在太大,我们知道A股总利润额度一年也只有3万多个亿,另外商誉属于资产科目,资产科目的体量跟利润科目的体量显然不可同日而语,现在政府调整商誉减值方法,显然也是对市场的呵护。

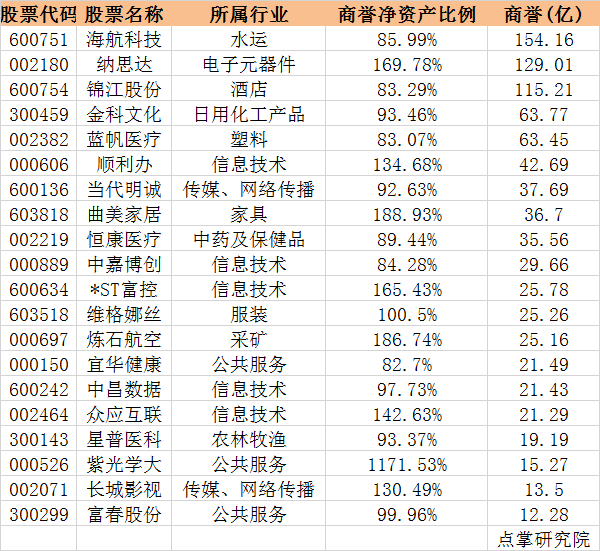

最后我们来看看,商誉较多企业是否因这个消息,出现修复性机会。下图是商誉占净资产大于70%,且额度大于10个亿的股票。

扫一扫 下载APP

扫一扫 下载APP

鲁公网安备 37010102000507号

鲁公网安备 37010102000507号